自宅葬とは

自宅葬とは、亡くなった方の自宅で執り行う葬儀のことです。

昭和初期以前の日本では、故人の弔いは自宅で執り行うことが一般的でしたが、経済発展とそれに伴うライフスタイルの変化から、現代の日本(特に都市部)では斎場などの公共施設にて葬儀を執り行うことが一般的になっています。

しかし昨今、感染症対策のため大人数が密集することが避けられたり、また故人の意向などにより「家族葬」というかたちで、家族と親しい人達だけで静かに見送りたいとの考えが、少しずつですが広まってきています。

自宅葬のメリットとデメリット

自宅葬は、セレモニーホールなどで行う葬儀にはない、メリットやデメリットがあります。

自宅での家族葬・自宅葬を検討している方は、事前にメリットやデメリット理解しておくことが大切です。

ここではその両方について紹介します。

自宅葬のメリット

メリット

・故人の愛着がある家で見送ることができる

・既存の葬儀マニュアルに縛られない

・近所の方や地域の友人が参列しやすい

・ホール使用料が0円

故人の愛着がある家で見送ることができる

例えば故人が病院で亡くなられた場合、自宅葬を執り行うことにより、終の棲家にて家族や親族とリラックスした気持ちでお別れの時間を過ごし、そこから旅立ちのお見送りをすることができます。自宅葬が故人の意向である場合も、最後は家族と過ごしたい、みんなで一緒にいたときのように最後の時間を過ごしたいとの思いからなのではないでしょうか。

既存の葬儀マニュアルに縛られない

斎場で執り行う場合は日付や時間の制約があるものです。予約が取れなかったり行きにくい場所だったりすると、弔問客を案内するのにも気遣いが必要になります。また、葬儀の進行も既存のマニュアルに沿わなければなりません。自宅葬なら、故人の願いと家族親族が安心して行える葬儀の進め方を両立することができます。

近所の方や地域の友人が参列しやすい

自宅で葬儀を行う場合は故人をよく知る地域の方々が来るハードルが低くなります。特に高齢者は遠方の施設まで行くのも一苦労。生前に訪問し楽しく話した家で、かつての日々を偲ぶことにより、故人をより大切に思い出せることでしょう。

ホール使用料が0

斎場で葬儀を行う場合、当然ですが施設の使用料がかかります。自宅で葬儀を行う場合はそれが0になります。現実問題として、人の臨終の際には何かとかかるもの。様々な負担を少しでも軽くするための一つの方法でもあります。

自宅葬のデメリットと注意点

デメリットと注意点

自宅の準備と後片付けの多くを遺族が行わなければならない

自宅で葬儀を行うことが可能かどうか

自宅の準備と後片付けの多くを遺族が行わなければならない

斎場で葬儀を執り行なえば、プロに進行を任せることができます。しかし自宅葬であれば諸々を遺族が準備しなければなりませんし、終わった後も家の片付けが終わらないうちは一息つくこともできません。お葬式というものは全てを葬儀会社に依頼したとしても大変なことです。事前の丁寧な準備が無かった場合、かなりの負担が遺族にかかることは避けられないことでしょう。

自宅で葬儀を行うことが可能かどうか

昔の広々とした日本家屋であれば大丈夫かもしれませんが、戸建てであっても小さめの家だったり、または住宅密集地に自宅があったりすると、祭壇や徒花を設置するスペースがない、駐車場がない、来客の多い葬儀が近所の迷惑になるなどの懸念があります。ましてや自宅が集合住宅だったりすると、棺桶を運び込めない、エレベーターに乗せたり通路から玄関に入れられないなどのアクシデントが発生する可能性がありますし、そもそも自宅葬を禁止している集合住宅もあります。円滑に式を執り行うためにも、葬儀社の担当によく相談し、事前にシミュレーションを行うなどして、自宅葬を行うことが可能かどうか判断すべきでしょう。

スポンサーリンク

ご臨終から自宅葬までの流れ

ここではご臨終から自宅葬を行うまでの流れを紹介します。

セレモニーホール等を使用しない自宅葬ならではの注意点や、事前に確認しておくポイントが多くあります。

故人様を自宅へ

病院で死亡診断書を医師にもらった後、葬儀社に連絡し、故人様を自宅へと連れて帰ります。

ドライアイスと枕飾り

病院で死亡診断書を医師にもらった後、葬儀社に連絡し、故人様を自宅へと連れて帰ります。

納棺

通夜当日、エンゼルケアや湯灌を施し、納棺します。

通夜

僧侶による読経とご焼香が行われ、大体はその後に通夜振る舞いが出されます。自宅葬で通夜振る舞いをする部屋がない、などの事情があるときは代わりに供養品を弔問客にお渡ししても問題ありません。

告別式

僧侶による読経と弔問客のご焼香が行われます。その後は故人様とご親族・弔問客との最後のお別れの時間です。悔いの無いように時間を過ごしたあとは、霊柩車に棺を乗せ、火葬場へ向かいます。

香典や供花に関するマナー

葬儀にあたって、喪主側が香典を辞退する場合は、事前の連絡や葬儀の案内状などで明記しておくのがいいでしょう。香典辞退の連絡や明記がない場合は、故人との関係性や年齢に応じて適切な金額を包みます。

また香典の辞退があった場合に香典を送るのはマナー違反です。喪主側からすると香典返しや返礼品などで遺族の負担を増大させてしまう場合があります。自宅葬では喪主・遺族の気持ちを尊重することも大切です。

自宅葬ということで、斎場と違いスペースに際限があります。大きな徒花や花輪を頂いても置くスペースがない場合もその旨を明確にしましょう。

詳しい葬儀に参列する際のマナーは下記記事を参照ください。

合わせて読みたい↓

お通夜の香典袋の選び方と書き方、お札の向き、マナーを解説

香典に包んではいけない金額、紙幣の枚数は?今さら聞けないお香典のマナー

スポンサーリンク

最後に

生活スタイルが変わるにつれ、葬儀の形も変遷していくのはごく自然なことです。故人の意向や残された親族の気持ちを考え、清らかな気持ちで送り出す式の選択肢の一つとして注目されている自宅葬のご紹介でした。

関連記事【仏事の作法】

いま、お寺が「樹木葬」を導入する意義とは? (株)アンカレッジに聞いてきました!

「樹木葬」とは? 最近の墓地事情を (株)アンカレッジで調査してきました

生前に「帰敬式」を受式していただく法名|浄土真宗本願寺派の法名とは

浄土真宗では位牌を用いません。

おしえて! お西さんのトリセツ(第3回)「仏前に灯明(とうみょう)を!」

合わせて読みたい【法話&コラム】

許せない人がいる方へ―復讐心を手放してみませんか?|雫有希の「人生 泥中白蓮華」 第4回

【折兄さんの食縁日記】第8回 ~ハワイ出張日記~後編

【折兄さんの食縁日記】第8回 ~ハワイ出張日記~前編

お葬儀の導師デビュー戦|雫有希の「人生 泥中白蓮華」 第3回

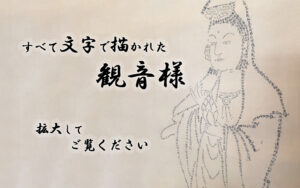

隠された十字架、守られた信仰――マリア観音像の物語

立正大学仏教学部卒業。東京仏教学院卒業。浄土真宗本願寺派僧侶。

宗教の基礎知識、心のサポート、終活のサポートなど、こころのよりどころとなる情報を楽しくわかりやすく発信します!