お通夜・お葬式の際に包む「香典」。

今回は、香典におけるマナーやタブーについて紹介します。

いざという時にあわてないよう、ぜひ参考にしてください。

包んではいけない金額、紙幣の枚数は?今さら聞けないお香典のマナー

「香典」は、お通夜やお葬儀の際、亡くなった方の御霊前にお供えする金品のことです。「香料」ともいいます。

お線香の代わりにお供えするという意味で「香」という字を使っています。

スポンサーリンク

避けなければならない金額や数字ついて

お通夜・葬儀の両方に出席される場合でも、お渡しするのはどちらか1度だけとしてください。両日とも香典を持参したり、「香典の額が少なかったから」とあらためて追加するのは「不幸が重なる」ということにつながりますし、遺族の負担や混乱を生む可能性があるので、避けましょう。

偶数枚数の紙幣を包むのもマナー違反です。

割り切れる枚数を包むことは「故人とのつながりを切る」ことにつながるためです。

地域によっては特に気にしないところもありますが、奇数にしておく方が無難です。

また、「死」を連想させる「4」や「苦」につながる「9」といった忌み数も避けてください。

そうなると必然的に「1」「3」「5」といった数字になってきます。あとは、故人との関係性などを考え、適当な額を包むようにしてください。

新札を包むのもよくないとされています。

通夜や葬儀は、参列者にとって「突然訪れた不幸」であるため、新札を持っていくと「事前に亡くなることを見越して用意していた」ことを連想させてしまい、失礼にあたるからです。

もし、手元に新札しかない場合は、一度折り目をつけるなあどしてから包んでください。あまりボロボロの紙幣を包むのもまた失礼になるため、注意しましょう。

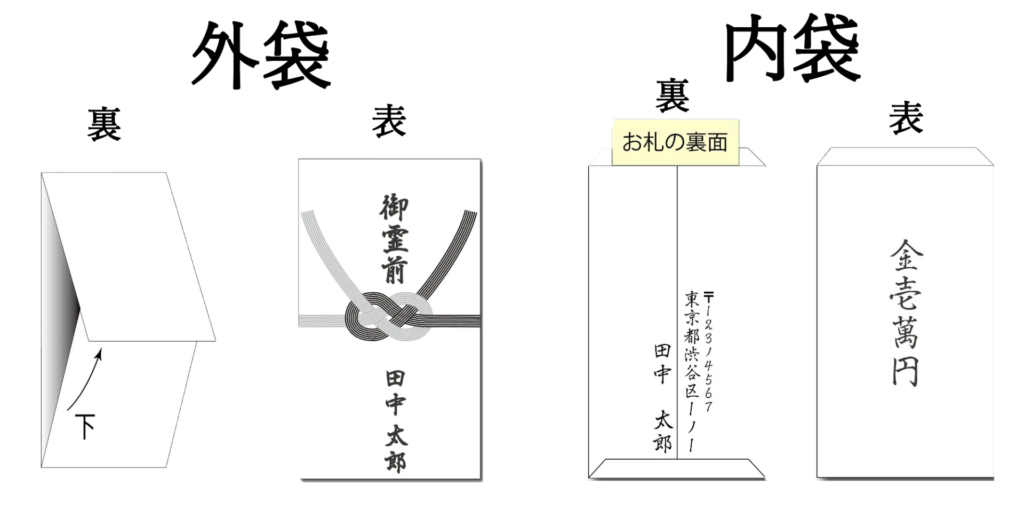

香典袋の書き方、水引、お金の入れ方について

香典袋の書き方は、仏式では「御霊前」か「御仏前」とする形が最も多く見られます。お通夜・葬儀でお渡しする場合は「御霊前」とし、49日忌の法要を過ぎてからは「御仏前」とするのが一般的です。浄土真宗では、葬儀でも「御仏前」とします。

水引は「結びきり」という形の「白黒」か「銀」のもの(浄土真宗は黄色でも良い)にして、紙幣の肖像画の面が、「中袋の裏」を向くようにして入れてください。複数の紙幣を入れる際は、向きもそろえましょう。

一般的な香典の金額相場や、袋の上書きについては、他記事もご参照ください。

こちらのサイトも便利です。↓

終活に役立つ情報満載!【みんなが選んだ終活】

スポンサーリンク

まとめ

お通夜や葬儀への参列は、とても気を遣うものです。

あまり細かなマナーにとらわれ過ぎて、故人へのお弔いの心が薄れてしまうのも考えものですが、基本的なマナーは知識として押さえておきたいところです。

「一番大事なのは、故人を弔う心である」ということを忘れずに、遺族へ失礼がないように気にしながら、ゆっくりと故人とのお別れができるよう、心がけましょう。

関連記事【仏事の作法】

いま、お寺が「樹木葬」を導入する意義とは? (株)アンカレッジに聞いてきました!

「樹木葬」とは? 最近の墓地事情を (株)アンカレッジで調査してきました

生前に「帰敬式」を受式していただく法名|浄土真宗本願寺派の法名とは

浄土真宗では位牌を用いません。

おしえて! お西さんのトリセツ(第3回)「仏前に灯明(とうみょう)を!」

立正大学仏教学部卒業。東京仏教学院卒業。浄土真宗本願寺派僧侶。

宗教の基礎知識、心のサポート、終活のサポートなど、こころのよりどころとなる情報を楽しくわかりやすく発信します!