目次

一言で香典と言いますが、故人との関係や家との繋がり、または年齢などで金額が変わるもので、その金額によってもまた様々な作法があります。

今回は「香典の金額が5,000円の場合に、どのようにすればいいのか」をご説明します。

香典の金額が5,000円となる例

一般的に香典の額といえば何段階か目安となる額がありますが、その中で最も少ない金額は5,000円という認識が多いと思われます。

この金額をあえて選ぶ時は、たとえば香典を送る側がまだ学生であったり、故人との関係が会社の関係者、友人知人など、近親に比べてやや遠い関係性の時がこの額に妥当だと言われています。

近親の葬儀に参列するときは、今までお世話になったことや後々の親類縁者間の関係性まで考えるとやはり一万円以上は出したほうが良いでしょう。

スポンサーリンク

香典に5,000円包む時の香典袋、水引の選び方

香典袋には様々な種類があり、故人との関係や香典額によってふさわしいデザインを選びましょう。

決して見た目だけの印象や自分の好みで勝手に選んでいいものではありません。

豪華な香典袋が華やかでいいと選んでも、中身がそれにあっていなければ受け取った人に不信感を持たれてもおかしくないものです。

買うときにはよく吟味し、状況に合ったデザインを選びましょう。

香典に5,000円包むときの香典袋を選ぶときのポイントは「水引きが袋に直接印刷された袋」を選ぶのがおすすめ、ということです。

水引きなどの図画が印刷されたものは香典袋の中でも比較的安価で、中の額が低めのときや知人などの葬儀の時に最適と言えます。

今は印刷といえどもいろんな種類があり、シンプルながらも綺麗な色合い・デザインの商品もありますので、吟味しながら選ぶのもよいものです。

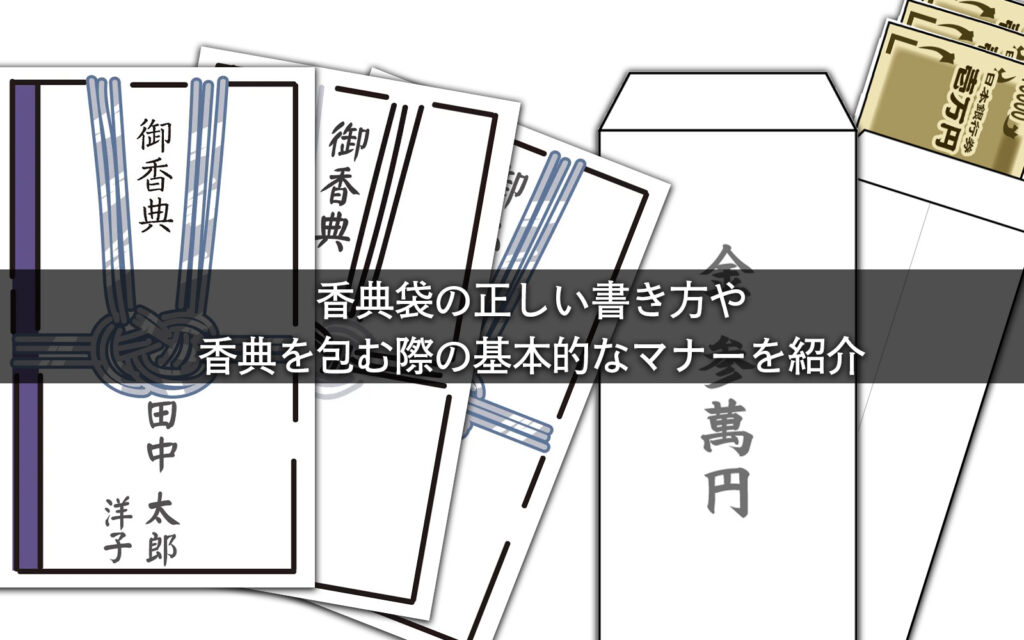

香典に5,000円包む時の外袋の書き方

香典袋に5,000円包むときの外袋の書き方についてを解説していきます。

香典袋には、中袋のあるものとないものがあります。

中袋ありの場合

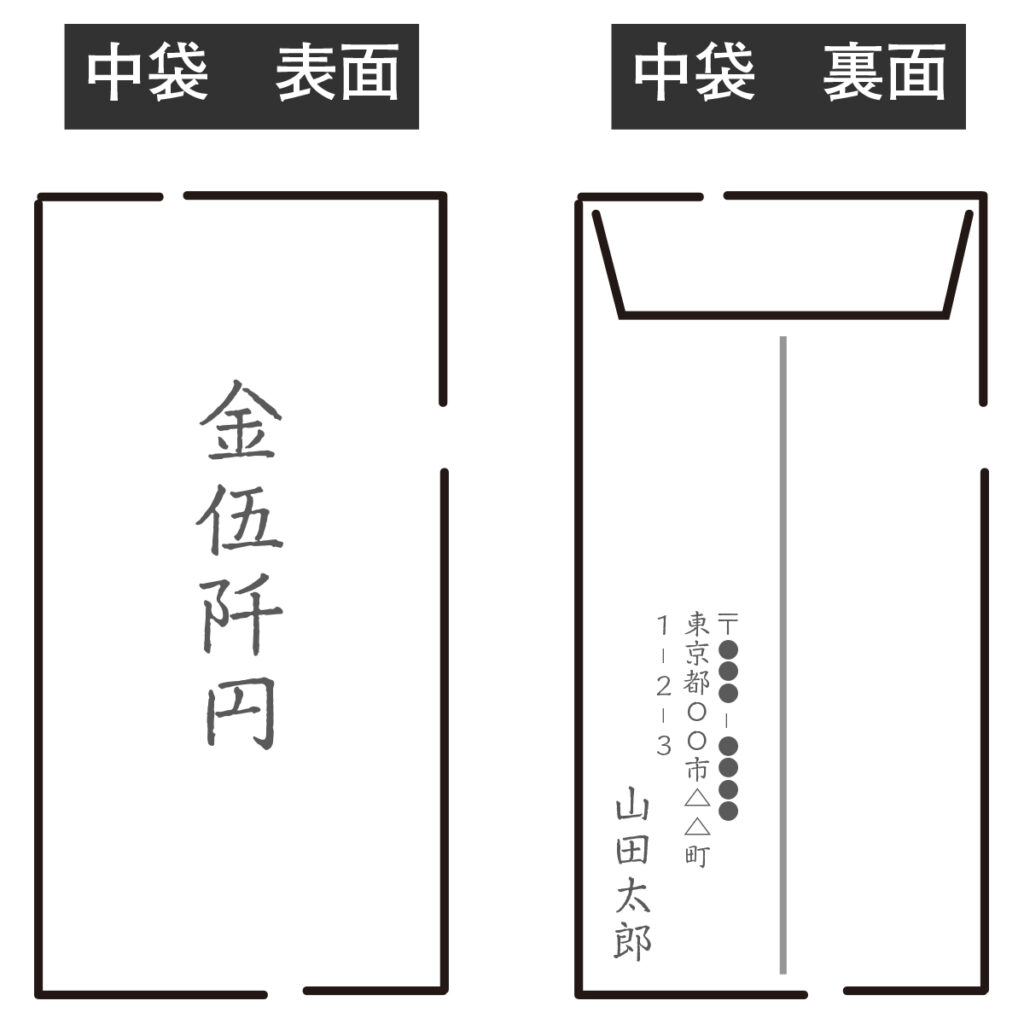

中袋ありの香典袋の場合は、中袋の表面に金額を書き、裏面には自分の住所・氏名を書きます。

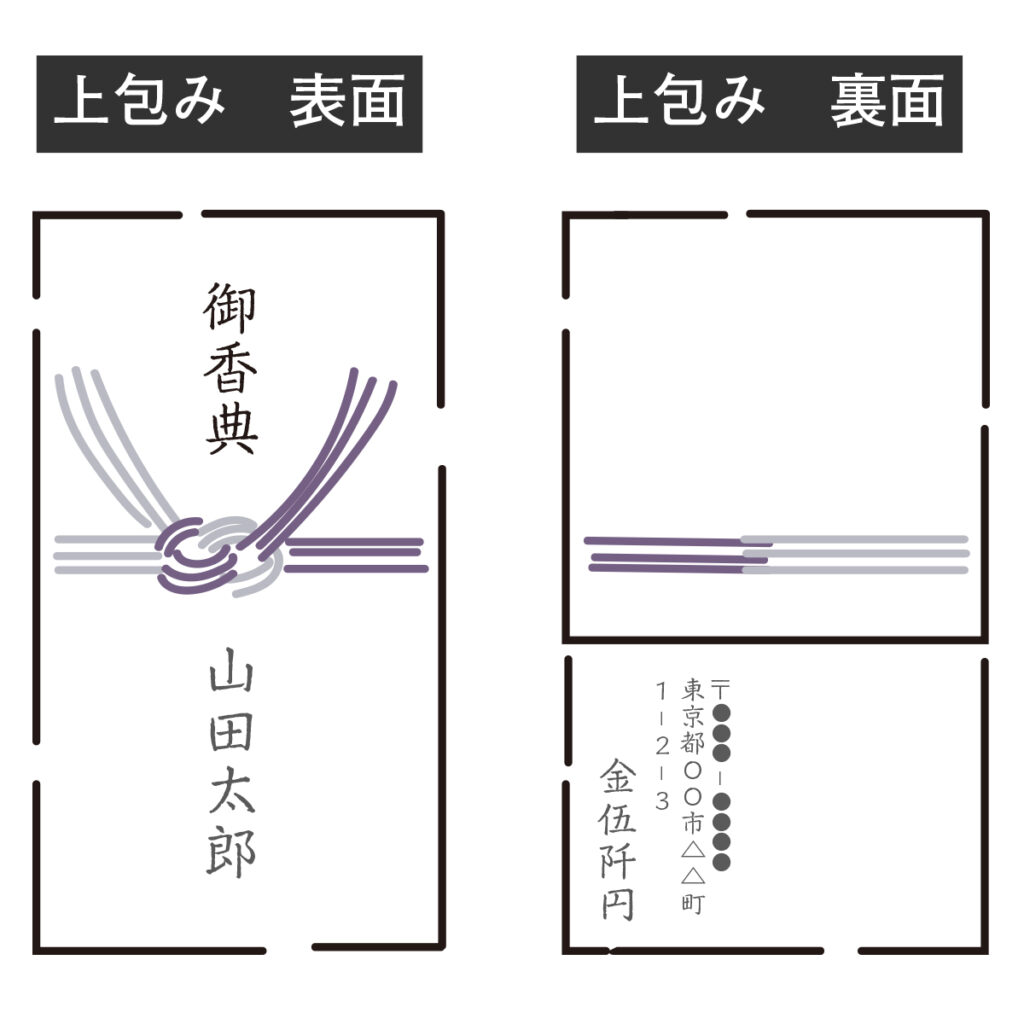

そして上包みの表書きには水引きの下部分中央に自分の名前(必ずフルネーム)を書き、水引きの上部分中央には「御香典」「御霊前」「御仏前」「御花料」など、故人や葬儀の宗派に沿った言葉を選んで書きます。

上包みの裏面には金額と自分の住所を書きます(商品によっては書く欄がプリントされていることもあるようです)。

上包みと中袋両方に名前を書くのは、もし受付に渡した後に上包みと中袋がばらばらになってしまった場合、香典が誰から送られたものなのか分からなくなってしまうことを防ぐためです。

また、金額を書くときは旧漢字の漢数字で書くのが習わしです。

例えば香典の額が5,000円だったら「金伍阡円」と書きましょう。

中袋なしの場合

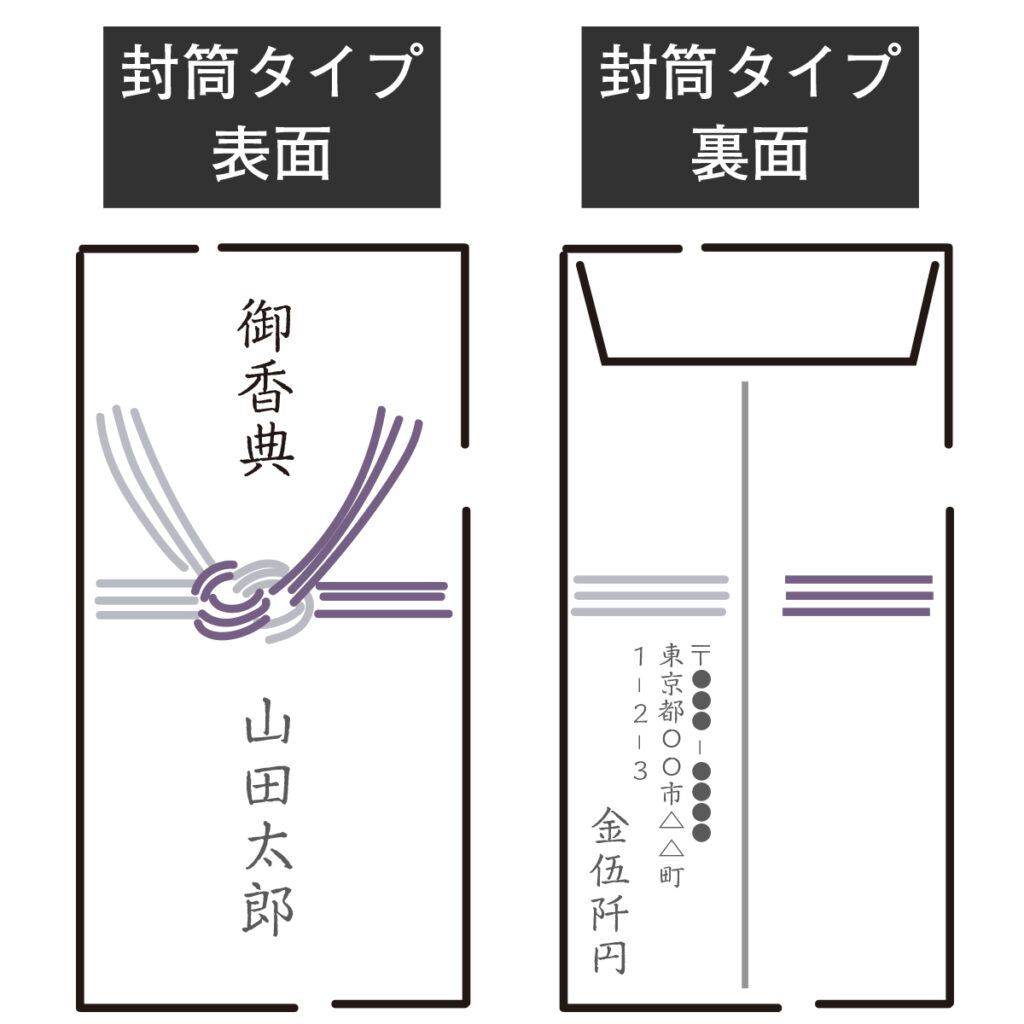

中袋のない香典袋は基本的に「包み」ではなく封筒の形になっている事が多いようです。

金額も住所氏名も全て封筒に直接書きます。

表面には、中袋がある場合と同じく水引きの上に「御香典」、水引きの下に自分の名前を書きます。

そして袋の裏面に金額と住所を書きます。

裏面に書くときは、包みの左下辺りにまず金額を記し(5,000円なら「金伍阡円」)、さらにその右横に自分の住所を書きます。

この場合、裏面には名前を書く必要はありません。

また、香典袋に書くときは住所氏名も金額も必ず縦書きで書きます。

5,000円の入れ方

香典袋にお金を入れるときにも、ただ無造作に入れるのではなく気をつけたほうがいいこともあります。

お札の向き

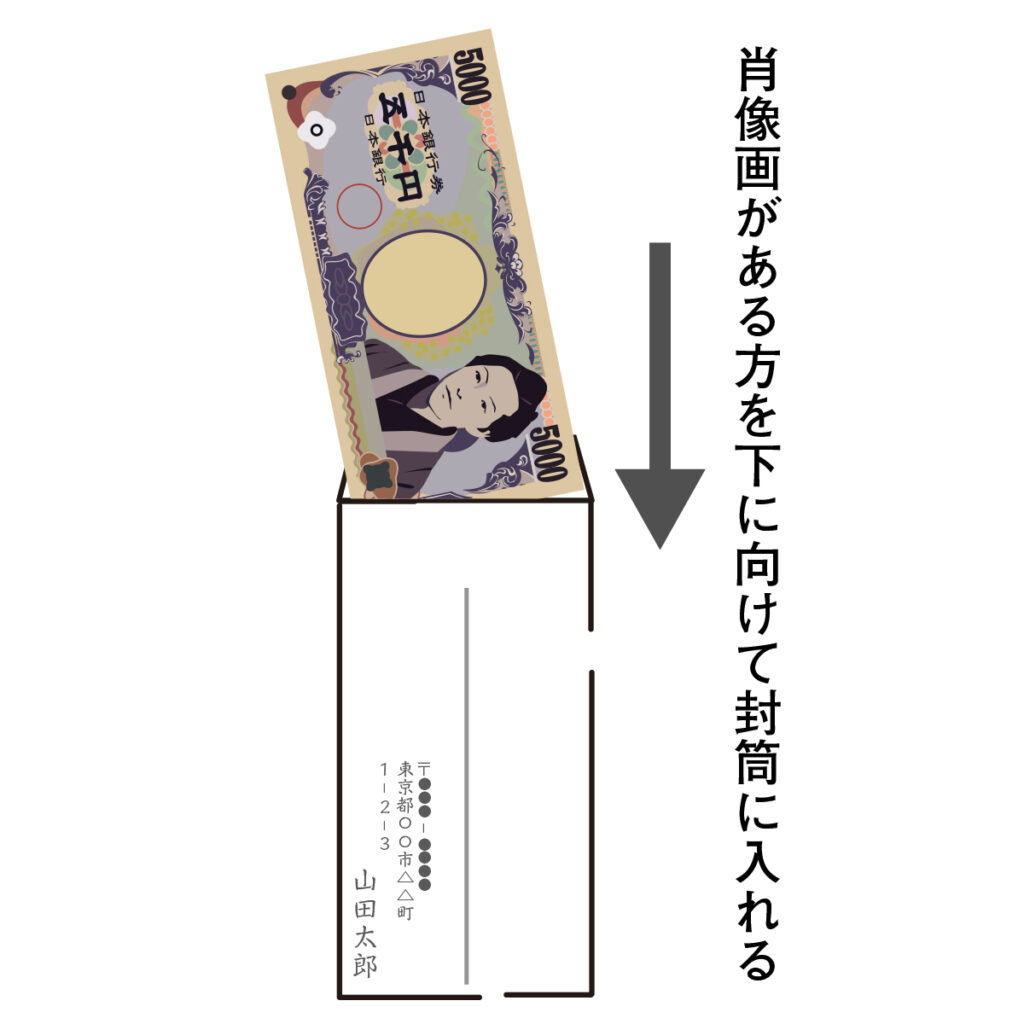

香典袋にお札を入れるときには、袋の裏面側にお札の肖像画が印刷されている面を向けて、更にお札の表面の右側(肖像画のある側)が香典袋の中で下になるように入れます。

つまり香典袋の表面側にはお札の裏側が接することになります。

香典は不祝儀のお金なので、弔いの気持ちを込めて黙祷するように人物の顔部分は伏せるようにという意味合いが込められています。

古札を入れる

香典袋にお金を入れるときは、新札(ピン札)を入れるのはマナー違反だと言われています。

何故なら、新札がある=事前に用意されていた、という意味にも捉えられかねないからです。

シワの入ったようなお札を入れれば「突然の知らせに取るものもとりあえず駆けつけた」という意味になると言われています。

しかし古札と言ってもあまりにもしわくちゃだったり汚れていたりするのは失礼ですので、ちょうどいい使用感のお札を選びましょう。

これは今のように銀行などで簡単にお金を用意することが出来ない昔の習慣の名残ではあるのでしょうが、今でもそれなりに知られているマナーなので守っておくのが無難であると言えます。

スポンサーリンク

関係別、香典の金額紹介

香典の額の上下は、故人との関係によって変わります。

この関係のときは必ずこの金額にするべき! といった決まりがあるわけではありませんが、一応の目安表をご紹介します。

| 【参列者との関係】 | 【金額の目安】 |

| 祖父母 | 1万円〜 |

| 両親 | 10万円〜 |

| 兄弟・姉妹 | 5万円〜 |

| その他の親族 | 1万円〜 |

| 友人・仕事関係者ほか | 3,000円〜5,000円 |

また、ここより内で詳しく解説した記事がありますので、こちらを御覧ください。

スポンサーリンク

まとめ

今回は、香典に5,000円包む時の方法についてご紹介しました。香典とは故人を偲んで送るはなむけであり、その心は決して金額によって変わることはありません。「5,000円だから」「印刷の香典袋だから」などと思わず、きちんとマナーを守ってお渡ししましょう。

合わせて読みたい香典記事

関連記事【作法について】

約9割が「葬儀マナー」に自信なし! いざという時に焦らないための参列マナー

グリーフとは? 大切な存在があるからこそ…喪失体験とその反応

お悔やみの言葉をメールで伝えてもいいの? ―メールで伝えるお悔やみの言葉・例文―

供物とは ―故人を偲び、心を寄せる贈り物―

お悔やみの言葉の伝え方|言葉の意味やマナー、文例を紹介

グリーフケアとは。深い悲しみから立ち直るための支援と選択肢

【イラストで紹介】香典袋の正しい書き方や香典を包む際の基本的なマナーを解説

香典袋は何を選べば良い?香典袋の種類や選び方を紹介!

葬儀の日程はどう決める? 葬儀の日程の決め方や注意点を解説

告別式とは? 葬儀との違いや流れを紹介

葬儀のお花「供花」とは。贈る意味や、近年の傾向について紹介

お通夜とは? お通夜の流れやマナー、告別式との違いを解説

スポンサーリンク

立正大学仏教学部卒業。東京仏教学院卒業。浄土真宗本願寺派僧侶。

宗教の基礎知識、心のサポート、終活のサポートなど、こころのよりどころとなる情報を楽しくわかりやすく発信します!