没後50年を記念した大規模回顧展

現在、東京国立近代美術館にて鏑木清方没後50年を記念した『没後50年 鏑木清方展』が開催されています。

今回なんと!内覧会に出席させていただけたということで、展覧会をレポートしていきたいと思います。

鏑木清方といえば、上村松園と並んで明治の美人画家として有名な浮世絵画家・日本画家ですが、今年は没後50周年ということで、大規模回顧展が開催されれることとなりました。

明治11年に東京・神田で生まれ、江戸の香りを色濃く残す下町周辺で育った清方は、挿絵画家からその画家人生を歩み始め、美人画の大家となってからも自分の生まれ育った土地をモチーフとして描き続けました。

それは最早手放すことができない清方のライフワークだったのです。

今回の展覧会では、人々に広く知られている女性を描いた日本画だけではなく、美人画家の巨匠と呼ばれた清方が生涯描き続けた「市井の人々の生活風景」にも着目しています。

鏑木清方の見た「人間の生活」

展覧会は3章構成で、第1章のテーマは「生活をえがく」。 清方絵画のテーマは大きく2つに分けられます。

それが『江戸の美人画、劇作などの物語(非現実世界)』と『自分の時間の中の人間たち(現実世界)』です。

美人画家として広くその名を上げた清方ですが、関東大震災、太平洋戦争を経て、東京の街並みの多くが失われていくのを目にしたことから、明治期の文化・風俗を数多く描いていくようになります。

それらの風俗画・社会画を改めて展示することが今回の展覧会の目的の一つでもあります。

例えば、東京に生きる庶民の生活を極細部まで描き込んでいる《鰯》。

よく見ないとわかりませんが、家の中や店先には当時の庶民が実際に使っていた道具や売られていた商品を写し切ることで、名も知れぬ人の生活のリアリティを生み出しています。

《雛市》では雛人形が並べられた店先で華やかな着物を着て微笑む少女と少し離れたところから店を眺める顔の見えない少女が対照的に描かれています。

決して裕福な子供時代でなかった清方は、日陰でささやかに、しかしたくましく生きる人々への優しさとシンパシーを忘れませんでした。

《弥生の節句》《端午の節句》は親しくしていた知人の長男長女のために描かれた祝賀絵です。

日本橋の織物商という素封家に贈るのにふさわしく、描表装という、中心の画面だけでなく表層部分にも絵が描かれている贅沢な造りになっています。

グラフィックデザイン的視点から見ても、清方の持つ類まれなるセンスとアイデアには感服するばかりです。

《ためさるゝ日々》(※左幅の展示期間は3月18日~4月17日、右幅の展示期間は3月18日~4月3日、両幅での展示は4月3日まで)は双幅の掛け軸ですが、左幅の公開は30年ぶり、そして右幅と並んでの同時公開はなんと40年ぶりとなっています。

今回の展覧会でのポイントの一つが、清方が自分の作品の満足度を記していた記録をもとに、いくつかの作品に1~3つの☆マークが注釈と目録に記されているのです。この《ためさるゝ日々》の左幅はなんと最高得点の☆3つ!豪奢な衣装と、対照的に哀切な面持ちの遊女の姿が私達の目を捉えて離しません。

清方も満点をつけた会心の作は、是非この目で確かめたいものです。

そして本展覧会のメインビジュアルにもなった、一番の目玉作品が現れました。

《浜町河岸》 《築地明石町》 《新富町》は明治時代の東京をテーマにした美人画三部作です。

三幅並んでの展示で、左は《浜町河岸》。

すました顔の中にあどけなさを残しつつ歩く、踊りの稽古帰りの町娘です。明るい色合いの帯や髪飾りと落ち着いた色合いの着物というコントラストある配置が、少女と女性の間にいる彼女を表しているのでしょうか。

右の《新富町》は雨の中蛇の目傘を指してどこかへ向かう芸者の姿。

物憂げな眼差しから憂いがこぼれ落ちるようです。

そして中央は 《築地明石町》 。

過去2度に渡って行方不明になり、数十年の時を経て2018年に発見されたという驚きの経歴を持つ絵です。

この絵の女性は黒羽織を着ており、羽織とまとめ髪の深い黒が大胆にも画面の中でかなりの存在感を放っています。

しかしその黒が彼女の透き通った白肌を浮き立たせ、涼し気な浅葱色の単衣が視界の透明度を上げ、鼻緒・裏地・口紅の燃えるような赤がアクセントとなって画面を生き生きと演出しています。

彼女の髪もまつ毛も瞼のラインも丁寧に描かれ、これは物語の中の女性ではなく、かつて明石町を歩いていた「生きている女」なのだと思い知らされるのです。

他の作品を見てもそうですが、清方は生地の柄や持ち物を、執念とも言えるほどの執拗さで描き込んでいます。

「神は細部に宿る」という言葉のとおり、その驚異的な細部描写が私達の現実感を狂わせてしまうのです。

同時に、たった一本、まっさらな白地へ人間の形に引かれた「真実の線」が画家に命を与えられ、画面内に「世界」が誕生します。

そして私達は清方の絵の前で戸惑うのです。

「これは絵なのか?」

「この中のひとは『生きて』いるのに?」

「あっちの世界とこっちの世界、どちらが本当の世界?」

そうして清方の絵の前で、いつまでもいつまでも立ち尽くしてしまうことになってしまうかもしれません。

鏑木清方の想う「別世界の物語」

第2章のテーマは「物語をえがく」。

「非現実世界の描写」を中心とした美人画・芝居絵・人物画を展示する章です。

非常に印象的な絵が《一葉女史の墓》

(※展示期間は3月18日~4月3日)

樋口一葉のファンだった清方は、一葉の墓参りをしたときに「たけくらべ」の主人公、美登利の幻を見、そこからインスピレーションを得て描いた作品です。

この作品の面白いところは樋口一葉という実在の人物の(実際に存在する)墓に、物語の登場人物である美登利を同じ次元上に存在させているというところです。

清方の、樋口一葉と彼女が生み出した文学に対する並々ならぬ憧憬と愛情が伝わってきます。

清方が純粋に自分のために描いた、「推し(一葉)」と「推し(美登利)」が同時に存在する他に類を見ないコンセプトの作品です。

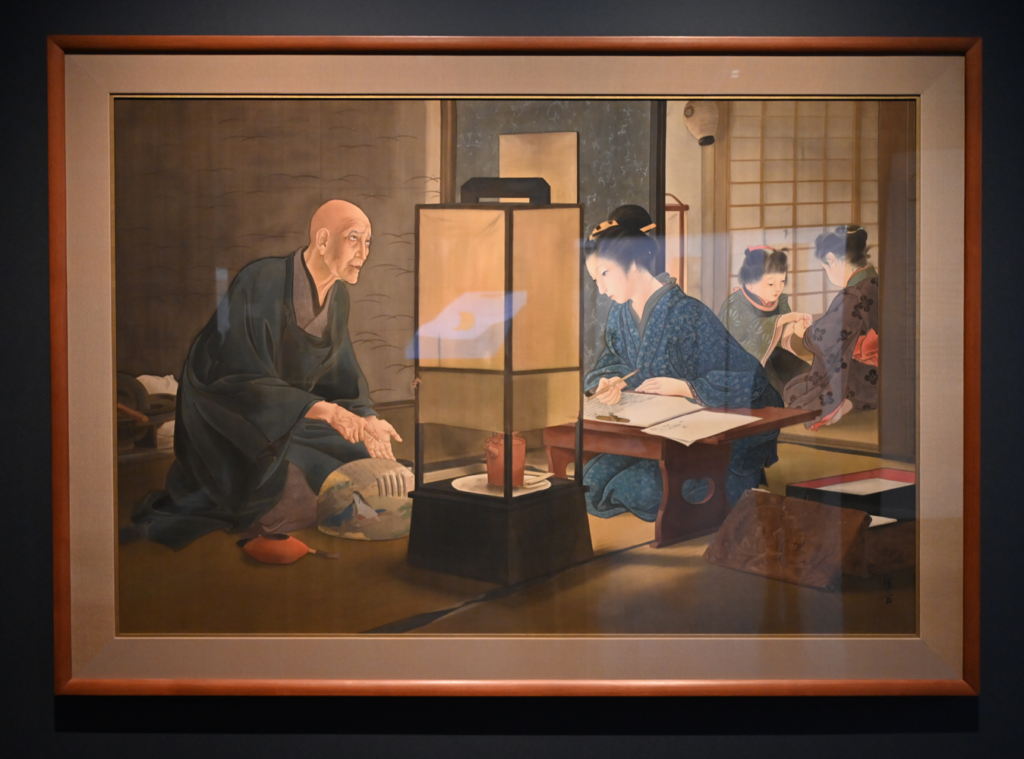

《曲亭馬琴》(※展示期間は3月18日~4月3日)や《小説家と挿絵画家》など、実在の人物を描いた作品には立体感と触れられるような生々しさがあり、そこが幽玄な雰囲気の所謂美人画との決定的な違いです。

《小説家と挿絵画家》で描かれているのは自分自身と、生涯を通して親交のあった泉鏡花。

清方は対象が何であれ、描くことでその対象に対する愛情を形にし、昇華していたのだと感じます。

清方はインタビューでも「嫌いなものは描けない」とはっきりと言っています。

清方にとっては、「描くこと」はすなわち「愛すること」と同じだったのでしょう。

一度愛してしまったら、それが見知らぬ美しい女性でも、ひたむきに生きる市井の人々でも、描かないわけにはいかなかったのです。

それが、画家の魂というものだからです。

清方が好んで描いたジャンルが「芝居絵」です。

特に好んだ画題が道明寺と鷺娘で、今回展示された《道成寺鷺娘》(※展示期間は3月18日~4月3日)の他にも数多くのバリエーションが描かれています。

本作品は昭和5年にイタリアで開催された日本美術展に出品されたものです。

朱と白、花と雪など双幅ならではの演出が冴え渡っています。

人物の仕草や体勢は非常に女性的ですが、よくよく顔を見るとどことなく男性的な顔立ちを感じさせるのは、これは「非現実世界の物語」ではなく、清方が大好きな歌舞伎の舞台に立つ役者を想起した「現実世界の人間」を描いたからということかもしれません。

清方の芝居好きがありありと伝わるのが《芝居絵十二題》(※展示期間は3月18日~4月10日)。

手頃なサイズの和紙に描かれた芝居絵の数々が、清方が当時感じていた観劇への興奮をそのまま形にしています。

鏑木清方が持つ「掌の中の世界」

第3章のテーマは「小さくえがく」。

《金沢絵日記》(※場面替)は神奈川の金沢を訪れてから数年間で描かれた絵日記です。

別荘地での風景や家族の姿が軽いタッチで描かれています。

自由そのものといえる筆使いの中に、家族や生活に対する愛着が溢れています。

挿絵画家から出発し、日本画の大家となり、しかし庶民の生活を描くことからは離れられず、そうして画家人生をぐるりと回って最後にはまた小さな画に戻ってきました。

大正後期、清方は「卓上芸術」を提唱しました。

展覧会で飾られるような「会場芸術」だけでは、芸術に馴染みのない庶民に届かない。

慎ましい生活を送る庶民と接点を持ちたい、彼らの普通の生活の中にあたりまえに美術がある、そんな目標があったのです。

清方が最も美しいと思っていたのは自分の幼少期、思い出の中の明治の風景でした。

その夢のような幸せな子供時代を形にするために、憧れた美しい姉さまを、優しい町の人達を描き続けました。震災や戦争で町は消え失せてしまっても、誰にも奪うことはできない思い出は永遠に自分の中に在り続けるからです。

清方は、美を、思い出を、人間を祝福し、一生涯愛し続けた画家でした。

※会期中一部展展示替えがあります。詳細は公式サイトにて作品リストをご確認ください。

特別展「没後50年 鏑木清方展」開催情報

●展覧会名/没後50年 鏑木清方展

●会場/東京国立近代美術館

●会期/2022年3月18日(金)~5月8日(日)まで開催中

●開館時間/9:30~17:00 (金曜・土曜は20時まで開館)*入館は閉館の30分前まで

●休館日/月曜(3月21日、28日、5月2日は開館)、3月22日(火)

●住所/〒102-8322 東京都千代田区北の丸公園3-1

●電話/ 050-5541-8600(ハローダイヤル)

●展覧会公式サイト/https://kiyokata2022.jp/

関連記事【ここより体験記】

未来の国宝に向けて令和の仏像造立へ~普賢菩薩に託す思い~

1月16日は「地獄の釜のフタ」が開く日|「初閻魔」に詣でて、嘘封じと無病息災を

1月7日は「七草粥」|お正月疲れを癒やす、薬草の知恵とお寺の行事

立正大学仏教学部卒業。東京仏教学院卒業。浄土真宗本願寺派僧侶。

宗教の基礎知識、心のサポート、終活のサポートなど、こころのよりどころとなる情報を楽しくわかりやすく発信します!