鎌倉駅からバスで数分の場所にある「安国論寺」は、日蓮聖人が、かの『立正安国論』を執筆された場所に建立されたお寺です。

先月、「樹木葬プランナー」についてお伺いした「かまくら樹陵 松葉ヶ谷の杜」は、そんな安国論寺の、美しい木々と、ウグイスの声に囲まれた一角にあります。

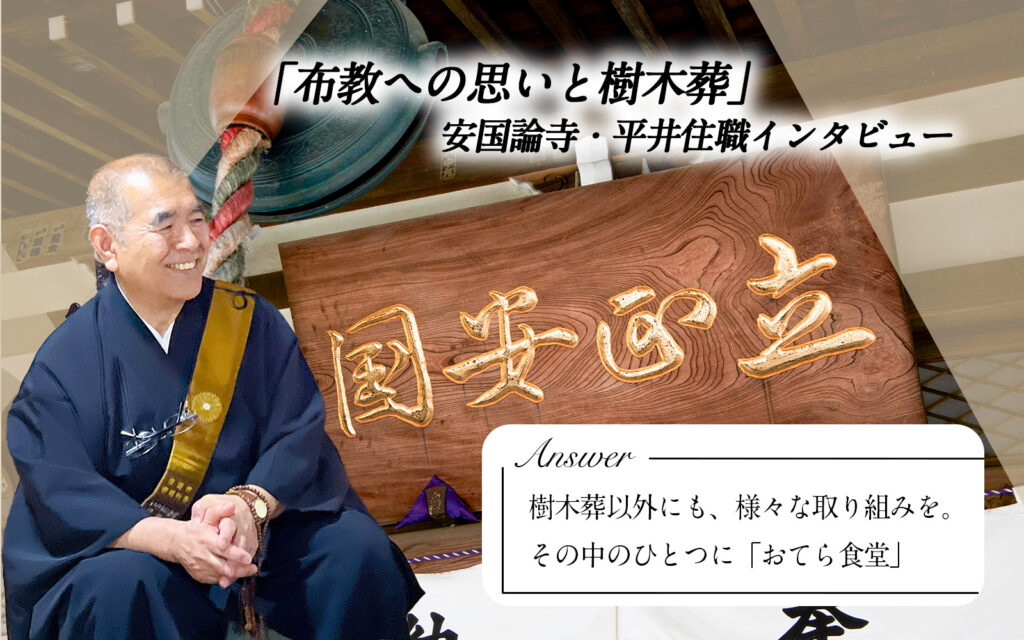

今回は、安国論寺の平井ご住職にお話を伺いました。

安国論寺の住職となった経緯、樹木葬を導入した背景、そして、布教についての思いなどについて、語っていただきました。

「仏縁」に導かれて住職に

「私が、安国論寺の住職となってから、6年ほど経ちます」

平井ご住職が、柔らかい口調で語り始めました。

「それまでは、海外で僧侶として活動していました。ハワイから、12月に帰ってきたので、最初に思ったのは『寒い!』でした(笑)」

佐賀県の日蓮宗寺院で生まれた平井ご住職は、元々は僧侶になるつもりはなく、宗門ではない大学に通っていたのですが、卒業論文の題材に日蓮聖人を選び、勉強したことがきっかけで、その「人間味あふれる姿」に感銘を受け、僧侶となる道を選ぶことになりました。

「お手紙の中で、普通の人と同じように、泣いたり笑ったり、時には冗談を言ったりする日蓮聖人を見て、僧侶の道を歩みたくなったのです」

その後、同級生に教えてもらったこともあり、海外で布教活動を行うようになった平井ご住職。

「海外には合計で26年ほどいました」

そんな時、安国論寺の前住職がお亡くなりになり、「住職に」という声がかかります。

「海外にまだ仕事もあったし、断ろうと思っていたんです」

「でも、翌日のお勤めの際に、怒ったお顔で引き止められると思っていたのですが、本堂の日蓮聖人のお像が笑っているように見えたんです」

「その笑顔を見て、住職を引き受けよう、と決めました。宗祖のお導きに従ったのです。これが、僧侶としてあるべき姿であろう、と」

平井住職が安国論寺にやってきたのは、日蓮聖人を中心とした「仏縁」だったのです。

樹木葬導入と「布教・伝道」

「ここは緑が豊富で、四季折々の花も咲きます。以前のご住職が、だいぶ丹精されたのだな、と感動しております。その分、管理は大変ですが(笑)」

と、日蓮聖人のように冗談を交えつつ、安国論寺の魅力を語る平井ご住職。

縁に導かれ、安国論寺の住職となりましたが、樹木葬を導入したのも、檀家の方以外とも、深くご縁を結んでいきたい、という思いからでした。

「今は、菩提寺を持たない方や、後継ぎのいない家も多く、鎌倉に移住してくるご家庭も増えています。そういった方々と、新たな縁を広げたいので、樹木葬を導入しました」

「元々、以前のご住職が墓地にしようとしていた竹藪を、アンカレッジさんに整備していただき、キレイなスペースが出来上がりました」

「墓地の販売を通じて、「仏教とは」「お寺とは」「日蓮宗とは」というお話をすることができますし、購入者側も、率直な疑問などを話してくださいます」

「こういったコミュニケーションを通じて、布教・伝道していくのも、僧侶の大事な仕事ですからね」

安国論寺の「かまくら樹陵 松葉ヶ谷の杜」は、平井ご住職の布教への思いからできたのです。

「かまくら樹陵 松葉ヶ谷の杜」という名前への思い

「かまくら樹陵 松葉ヶ谷の杜」という名前へのこだわりも、平井ご住職の布教への熱意から生まれたものでした。

「この安国論寺は、日蓮聖人が『立正安国論』を執筆された場所に建立されたお寺です」

「『立正安国論』は、鎌倉幕府に提出されたのですが、幕府の怒りを買って、提出の翌月に焼き討ちにあったのです。これを『松葉ヶ谷御法難(まつばがやつごほうなん)』と呼んでいます」

「樹木葬の名前をつける際、日蓮宗や、立正安国への思いを表したいと思い、『かまくら樹陵 松葉ヶ谷の杜』としたのです」

安国論寺には、今も裏山に、日蓮聖人が御法難の際に身を隠した「南面窟(なんめんくつ)」が残っています。

「やってみる」精神から生まれた「御難おむすび」

樹木葬以外にも、様々な取り組みを増やしている平井住職。その中のひとつに「おてら食堂」があります。

「これも、もっとお寺を知ってもらい、気軽に来てもらうきっかけになれば、という思いで始めました」

「子供から高齢者まで、50~70人くらい集まりますよ」

安国論寺が発祥といわれる「御難おむすび」という、鎌倉の「郷土めし」の監修も行ったそうです。

「具材に使われている白ゴマは、フェアトレード認証(開発途上国の生産者や労働者に対して、適正な価格と労働環境が確保されている事を、第三者機関が認証する制度)を受けた、ニカラグア産の白ゴマを使用しています」

「5月から、1か月ほど、関東一円のスーパーで販売予定です。包みに、私の似顔絵も載りますので、ぜひ手に取ってみてください」

平井住職の、積極的な布教の姿勢はどこからくるのでしょうか。

「海外布教で最後にいたハワイでは、待っていても誰も相手にしてくれませんでした」

「今、お寺はとても苦しい状況にあるので、その中で、どのように生き残るかを、常に考えています」

「樹木葬も、その一環です。とりあえず『やってみる』精神で、様々な事に挑戦していこうと思っています」

終始笑顔で語ってくださった平井ご住職。海外仕込みの、積極的に「やってみる」姿勢が、「お寺離れ」という現状を抱える仏教界にとって、とても必要であると感じました。

「かまくら樹陵 松葉ヶ谷の杜」を通じて、きっとこれからも、多くの仏縁を結んでいくことでしょう。

平井ご住職の、今後の活動が楽しみです。

取材協力

株式会社アンカレッジ

https://anchorage.co.jp/

関連記事【編集部から】

【2/6公開】映画『ほどなく、お別れです』僧侶の視点から|涙と再生の物語

立正大学仏教学部卒業。東京仏教学院卒業。浄土真宗本願寺派僧侶。

宗教の基礎知識、心のサポート、終活のサポートなど、こころのよりどころとなる情報を楽しくわかりやすく発信します!