東京のお寺で、新たに仏像が建立される。

そんな話題を耳にしたここより編集部は、クラウドファンディングを活用して普賢菩薩(ふげんぼさつ)像を造立予定の天台宗のお寺、普賢寺(ふげんじ)に向かいました。

仏像といえば、昔に造られた長い歴史のあるものというイメージが強いのではないでしょうか。今、この令和の時代に仏像を造ることには、どのような意味があるのでしょう。そして普賢菩薩とは、どんな仏様なのでしょうか。

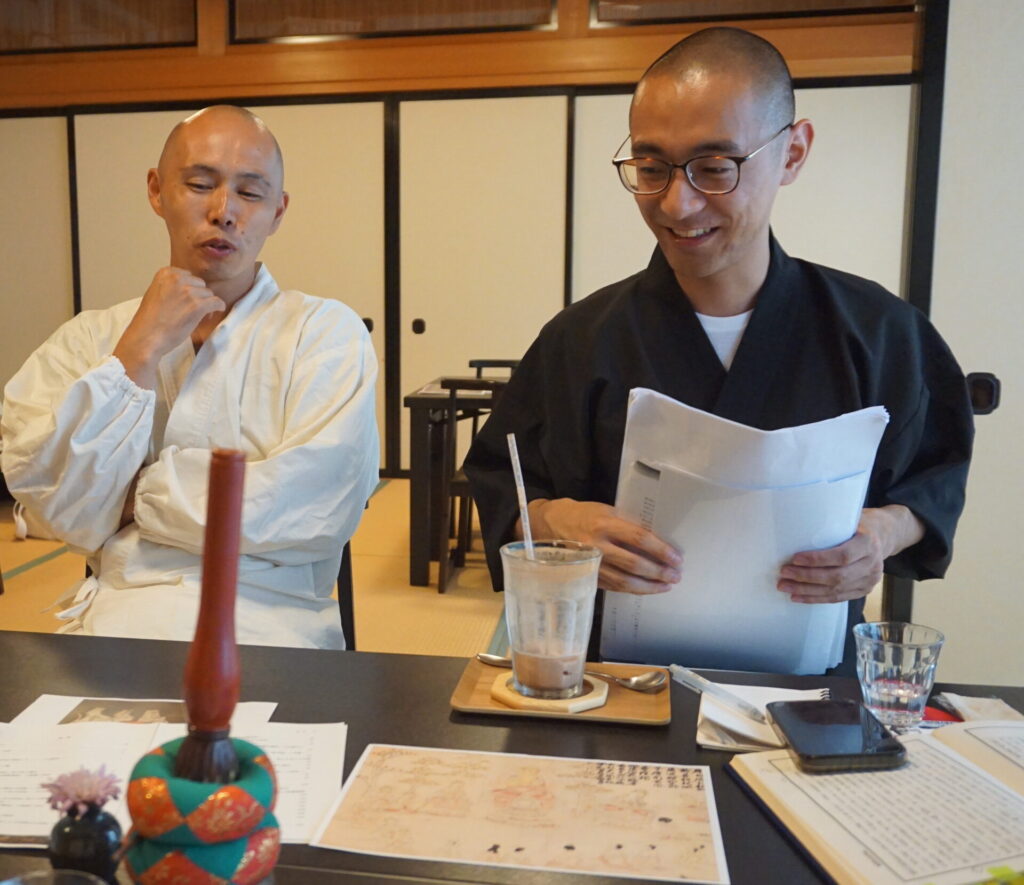

普賢寺の住職を務めるのは、天台宗の総本山・比叡山で回峰行初百日を満行された、ここよりファミリーでもある小野常寛(おの・じょうかん)さん。今回は、同じく天台宗の僧侶であり、大学院で普賢菩薩について学んでいる都筑玄祥(つづき・げんしょう)さんをゲストにお迎えし、お二人にたっぷりと語っていただきました。仏さまとのご縁がじわじわと繋がっていくお話を、数回に分けてお届けいたします!

スポンサーリンク

スポンサーリンク

創建当時の御本尊の姿を求めて

西武多摩川線の多磨駅から徒歩約8分、多摩霊園の東に建つ普賢寺。1469年(文明元年) の創建当時は現在の東京都墨田区本所にお寺があったそうですが、関東大震災によって消失、その後、都市計画の打診を受けて1924年に現在の地に移転したといいます。

ゲストでお越しいただいたのは、群馬県・眞光寺(しんこうじ)の都筑玄祥さん。

群馬県渋川市、伊香保温泉の麓にある眞光寺にて弟子として修行しております、都筑玄祥と申します。今は大学院で普賢菩薩について学んでいます。常寛さんとは、私が深大寺に勤めていた頃からのご縁です。常寛さんが深大寺で護摩をお勤めなさっている姿を、かっこいいなと思いながらお手伝いさせていただいたりしました。常寛さんは、自分の研究テーマである普賢菩薩とご縁のある普賢寺さんのご住職ですので、自分が勉強させていただくような形でお付き合いさせていただいています。常寛さんのご紹介で、普賢菩薩の供養法を伝法していただいたこともありました。

当山は普賢寺という名前ですが、現在の本尊は不動明王です。墨田区の本所に元々寺があって、関東大震災で焼失してしまったのですが、その時に残ったのが現在の本尊のお不動さんだけだったんですね。江戸時代の資料を見ると、阿弥陀さんが本尊だった頃もあったようです。ですが、やはり普賢寺という名前の通り、おそらく元々の本尊は普賢菩薩だったのだろうと考えています。

―今回お像を造るのは、創建当時の御本尊に立ち返るためなのですね。普賢菩薩さまとは、いったいどんな仏さまなのか教えていただけますでしょうか。

普賢菩薩は、修行、実践、慈悲の守護者だと言われています。また、天台宗をはじめとした、多宗派で読誦(どくじゅ)されている法華経(ほけきょう)の守護仏で、さらに女人守護など色々な信仰形態があります。自分自身も回峰行とご縁がありましたので、「実践」という点からも、しっかりと普賢さんを奉り勧請(かんじょう。神仏を寺院にお招きしてお祀りすること)して、修行していくことが必要だと思っております。

今の時代にも「実践」は非常に大切なことだと思います。それは日本のみならず、世界的にも非常に意義があることだと考えて、今回仏師さんに頼んで勧請をすることにしました。

スポンサーリンク

スポンサーリンク

新たに仏像を造るということ

―コロナ禍の初期に、SNSでも「いよいよ大仏を建立すべきだ」という意見が飛び交っていました。そこからますます世の中が混乱していって、「自分には何ができるんだろう」「どうしたら不安がなくなるんだろう」と日々考えている人も多いと感じます。現代に仏像を新たに造立することや、そこに協力をすることによって、私たちに何がもたらされるのでしょうか?

仏像を造ることで大きな志が形になって、そこに思いを重ねていくことができると思うんですね。その時の志を将来改めて見直すことにもなるでしょうし。我々僧侶にとっての普賢菩薩のイメージは、「行の菩薩」というのが強いかと思います。つまりは、自分の行と向き合わせてくださるお方です。仏教の修行は、他人への慈悲の行いを欠いてはいけないので、その意味では、自分がどうやって他の方と関わりあっているかを見つめ直すことに特化した菩薩さんだと思います。造立にあたり、長く普賢寺さんとのご縁を結んでいただいて、長い人生の中でときおり自分の生活を見直していただいたり、心に抱えているものを解決する機会に繋げていただければと思います。

―一般人の生活でいうと、自分の行動を見つめ直しながら、日々の生活や仕事などを頑張る力をくださる仏さまだと言えるでしょうか。

「長く縁を結ぶ」というお話をお聞きしながら、よくお寺や神社に「奉納 〇〇」と書かれたのぼりや灯籠がある風景を思い出しました。クラウドファンディングに協力すると、そのご本人に限らず、子供や孫や友達など、自分にとどまらないご縁を作れる機会にもなりそうです。

それが自分の知らないところや、未来に繋がっていくかもしれませんね。その人たちが普賢寺さんで普賢菩薩さまをお参りして、自分自身を見つめ直したり、それで新しい一歩の力にしていただくようなことがあれば、その造立も慈悲の行いになるのではないかと思います。

みんなで未来の国宝を作る

いま国宝や重要文化財になっている仏さんも、当時は新しい仏像で、人々の願いであり、救いにもなっていたと思うんですよね。そういった古(いにしえ)のものを愛でることも非常に大切なんですけれども、それが存続していくには、仏像というものを現在進行形で念じていったり、愛でていったり、お参りするという行為が必要だと思うんです。

仏像も、仏塔も、言ってしまえば木材であり、銅材であるわけじゃないですか。それを仏像たらしめるのは、やっぱり願いとか、念じる心だと思います。お参りすればするほど、その仏さんはその仏さんになっていくのだと思います。

古くからの仏像にはそれだけ多くの願いが集まっているんですけども、新しい仏像を造れば、今から500年後、1000年後にもしかしたら重要文化財になるかもしれないものを、今の時代に一緒に造ることになるんですよね。今の時代だからこそ、新しい仏さんを勧請して、現代の人々の願いを毎日、毎週、毎年とどんどん蓄積して、思いを繋げていって、それをみんなで国宝にしていくようなイメージですね。お経の「経」は縦糸という意味なのですが、仏像を造ることによってその縦糸を僕らが紡いでいく。そんな意味合いがあると思っています。

―一個人が大きな仏さまを造ることは難しいですが、みんなで力を合わせれば、そこに今の自分の願いや思いを乗せていけるというのはとても嬉しいことですね。

スポンサーリンク

スポンサーリンク

お参りする行為が仏像を「仏」にする

例えば、お参りにいらして焼香をするとか、クラウドファンディングでお布施をしていただくという一つ一つの行為が、その仏像を造っていくということですね。その一つの焼香の香りが仏さんに薫習(くんじゅう。香りや教えなどが染みていくこと)していくと思いますし、そういったみなさんの心持ち一つで、その普賢菩薩も変容していくのだと思います。素晴らしい仏師さんにお願いしているので、尊像として素晴らしいものになるのはもちろんですが、そこに醸し出されるオーラや雰囲気は、お参りする我々が造っていくものだと思います。

―協力したり、お参りをしていくことで、仏さまに命が吹き込まれていくようなイメージでしょうか。なんだか恐れ多くもあり、すごく嬉しいことでもありますね。ところで、昔から拝まれてきたお像と、現代に新たに立てたお像にお参りすることにはどんな違いがあるのでしょうか。

例えば、奈良の大仏、東大寺の盧舎那仏(るしゃなぶつ)は、疫病を退散することを願って、国が人々を総動員して造られたものですよね。その時の願いを重ねて僕らも祈れるし、古の人たちに思いを馳せることもできます。それに対し、この時代に造られる仏像は、この時代、この環境下で発願されたことに意味があり、現在進行形で造っていくものだと捉えています。

―ご利益的な意味で言うと、現代に造られた仏さまは、現代の我々の悩みにより一層寄り添ってくださるということでしょうか。

そうですね。その仏さんに縁がある方々は、そのまま当事者となるわけです。そして、その媒介者であり、仲介者になるのが僧侶なのだと思います。

次回は、より普賢菩薩さまへの理解を深める第一歩として、「仏教とは?」「仏とは?」という基礎知識を教えていただきます!

どうぞお楽しみに!

関連記事

許せない人がいる方へ―復讐心を手放してみませんか?|雫有希の「人生 泥中白蓮華」 第4回

「輝け!お寺の掲示板大賞2025」が決定しました!

【折兄さんの食縁日記】第8回 ~ハワイ出張日記~後編

【折兄さんの食縁日記】第8回 ~ハワイ出張日記~前編

2025年度 築地本願寺「報恩講」法要修行のご案内

立正大学仏教学部卒業。東京仏教学院卒業。浄土真宗本願寺派僧侶。

宗教の基礎知識、心のサポート、終活のサポートなど、こころのよりどころとなる情報を楽しくわかりやすく発信します!